Redaktion – 17. Februar 2025

Seit Jahrhunderten prägen idealistische Denker die Philosophie – doch wie stark sind ihre Ideen mit religiösen und staatlichen Strukturen verknüpft? Der Arbeiterphilosoph Joseph Dietzgen, Marx, Engels und Lenin erkannten in der idealistischen Denkrichtung eine Stütze des Klerus und der Herrschenden. Von Platon über Hegel bis hin zur modernen Gesellschaft: Welche Rolle spielt der Idealismus im Kampf der Klassen?

.

Philosophie im Dienst der Religion?

Die idealistische Philosophie hat oft enge Verbindungen zur Religion. Der Arbeiterphilosoph Joseph Dietzgen der Ältere, von Marx und Engels als „unser Philosoph“ bezeichnet, erkannte dies bereits. Lenin bekräftigte diese Sichtweise, als er in seinem philosophischen Nachlass festhielt, dass der Idealismus ein Weg zum Pfaffentum sei1. Tatsächlich sind die meisten idealistischen Philosophien in ihrem Ansatz und ihrer Substanz grundlegend falsch.

Der bedeutendste Idealist der Neuzeit, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, behauptete gar, sein Denken enthalte die Gedanken Gottes vor der Schöpfung von Welt und Mensch. Diese Vorstellung entspricht dem idealistischen Ansatz, die Wirklichkeit von der Idee aus zu erklären. Der Urvater der idealistischen Philosophie in der abendländischen Tradition ist Platon (428 bis 348 v. u. Z.), auch wenn bereits Anaxagoras den Geist als das grundlegende Prinzip der Welt ansah. Alle idealistischen Denker berufen sich auf Platon, und Hegel lobte ihn besonders, weil dieser die Philosophie als Erkenntnis der Idee definierte. Platon formulierte die zentrale idealistische These: Die Wahrheit des Seins (ontos on) wird durch die Ideen bestimmt. Hegel wiederum vertrat die Auffassung, dass nichts wirklicher sei als die Idee. Hier wird die Idee zu einem eigenständigen Subjekt erhoben, während die Naturwissenschaften eindeutig belegen, dass Ideen Produkte des menschlichen Gehirns sind – nicht umgekehrt.

.

Materialistische Dialektik versus Idealismus

Die materialistische Philosophie betrachtet Begriffe und Ideen als Abbilder der realen, materiellen Welt, die durch innere Widersprüche geprägt ist. Fortschritt entsteht nicht durch gleichmäßiges Wachstum, sondern durch den harten Ausbruch von Widersprüchen in Natur und Gesellschaft. Die materialistische Dialektik untersucht diese Gegensätze in den Dingen selbst, anstatt sich auf transzendente oder göttliche Ideen zu stützen. Es gibt nur ein einziges, unendliches Universum, und materialistische Philosophen lösen theologische Fragen in weltliche auf – niemals umgekehrt.

Hegel allerdings erkannte zumindest methodisch einen richtigen Gedanken: die Entzweiung als Quelle der Philosophie. Seine Habilitationsthese lautete: „Idea est Synthesis infiniti et finiti et philosophia omnis est ideis“ – die Philosophie vollzieht die Synthese des Absoluten2.

Gerade der Streit zwischen Gegensätzen bildet jedoch auch ein wesentliches Element der materialistischen Philosophie. Streitbarkeit ist ein zentrales Merkmal des Marxismus-Leninismus – allerdings nicht beliebig, sondern parteilich. Die bürgerliche Gesellschaft ist in zwei Hauptklassen gespalten, und ein latenter Bürgerkrieg liegt immer vor. Marxisten-Leninisten ergreifen Partei für die lohnabhängige Klasse in Stadt und Land.

Für Materialisten ist das Ideelle nichts anderes als das im menschlichen Kopf verarbeitete Materielle3. Besonders problematisch wird die idealistische Philosophie im Bereich der Politik. Platon hielt an der Idee des Staates fest und ließ die große Masse der Sklaven im Bann dieser Idee gefangen. Noch Hegel unterwarf die gesamte bürgerliche Gesellschaft seiner Staatsphilosophie, in der der Staat nicht für die Bürger existiert, sondern diese für die „höchste Idee der Sittlichkeit“, deren Krone der Staat sei. Gleichzeitig bezeichnete er paradox die Philosophie als Wissenschaft der Freiheit. Seine Hierarchie ist eindeutig: Einzelne Familie, besondere bürgerliche Gesellschaft, allgemeiner Staat. Für ihn ist die bürgerliche Gesellschaft ein Produkt des Staates – dieser ist der wahre Gott. Der Einzelne soll durch das Besondere zum Allgemeinen verpflichtet werden.

Doch Karl Marx stellte dem entgegen: „Die Existenz des Staats und die Existenz der Sklaverei sind unzertrennlich“4. Hegels Staatsvergottung prägte das deutsche gesellschaftliche Leben nachhaltig und hinterließ eine tief verwurzelte Untertanenmentalität. Erst Marx und Engels gelang 1845 mit ihrer Kritik der deutschen Ideologie der entscheidende Durchbruch. Sie brachen nicht nur den idealistischen Bann, sondern begründeten die Geschichte als Wissenschaft. Während die Idealisten ökonomische Strukturen ignorierten oder in Nebensätzen abhandelten, wurde mit der materialistischen Dialektik die Erforschung der gesellschaftlichen Bewegungsgesetze zur zentralen Disziplin.

.

Geschichte als Wissenschaft

Jede ökonomische Gesellschaftsformation hat ihre eigene Entstehung, Blüte und ihren Zerfall. Das kapitalistische Ausbeutungssystem ist keine Ausnahme. Die Materie entwickelt sich gesetzmäßig, und die Hauptaufgabe der Historiker besteht darin, die ökonomischen Bewegungsgesetze jeder Epoche zu analysieren. „Alles hängt ab von den Bedingungen, von Ort und Zeit“5. Diesen Satz hätte auch Hegel unterzeichnet – jedoch mit dem entscheidenden Unterschied, dass er die Geschichte als reine „Geistgeschichte“ interpretierte. Für ihn entwickelt sich der Weltgeist nicht in der Geschichte, sondern als Geschichte selbst, in einem reinen Denkprozess.

Diese idealistische Selbstbezogenheit führt zu einem zirkelschlüssigen Denken. So schrieb Hegel, die Weltgeschichte sei vernünftig, und deshalb sei es in der Weltgeschichte auch vernünftig zugegangen. Dieses „also“ verdoppelt lediglich die Behauptung, ohne eine logische Begründung zu liefern.

Für Idealisten wie Hegel basiert der Staat auf der „jahrtausendelangen Arbeit der Vernunft“. Der irische Idealist Edmund Burke, ein entschiedener Gegner der bürgerlichen Revolution in Frankreich, hielt an der Tradition heiliger Prinzipien fest. Er glaubte an das göttliche Recht der Könige und die passive Gehorsamspflicht der Untertanen. Doch Marx und Engels hielten dagegen: „In der bürgerlichen Gesellschaft herrscht die Vergangenheit über die Gegenwart, in der kommunistischen die Gegenwart über die Vergangenheit“6.

- Lenin: Aus dem philosophischen Nachlass, Dietz Verlag Berlin, 1949, S. 289).

- Arno Baruzzi: Hegel, in: Klassiker des politischen Denkens, Beck Verlag, München, 1967, Seite 160).

- Karl Marx: Das Kapital, Werke, Band 23, Dietz Verlag Berlin, 1960, Seite 27).

- Karl Marx, Kritische Randglossen zu dem Artikel eines Preußen, Werke, Band 1, Dietz Verlag Berlin, 1960, Seite 401f.).

- Zentralkomitees der KPdSU: „Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (Bolschewiki) Kurzer Lehrgang“, Der Weg zur Partei Nr. 9, Hamburg, 2024, Seite 137).

- Karl Marx, Friedrich Engels: Manifest der Kommunistischen Partei, Werke, Band 4, Dietz Verlag Berlin, 1960, Seite 476).

.

Dieser Artikel fußt auf eine Vorlage von Heinz Ahlreip. Eine Weiterveröffentlichung des Textes ist gemäß einer Creative Commons 4.0 International Lizenz ausdrücklich erwünscht. (Unter gleichen Bedingungen: unkommerziell, Nennung der verlinkten Quelle (»Der Weg zur Partei«) mit Erscheinungsdatum).

.

Lest die Klassiker und studiert den Marxismus-Leninismus!

|

|

|

|

|

| bestellen | LESEPROBE | …. | bestellen | LESEPROBE |

.

.

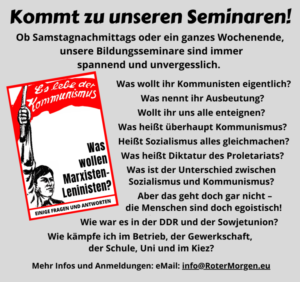

Mehr dazu: Info@RoterMorgen.eu

Mehr dazu: Info@RoterMorgen.eu

Antworten