Redaktion – 14. Februar 2025

Hegel erhebt den Staat zur höchsten Instanz der Vernunft – doch was bedeutet das für die Freiheit des Einzelnen? Eine kritische Analyse seiner Rechtsphilosophie zeigt, wie der Idealismus zur Rechtfertigung von Herrschaftsstrukturen wurde und warum dieses Denken bis heute nachwirkt.

Für Materialisten ist das Ideelle nichts anderes als das im menschlichen Bewusstsein umgesetzte und verarbeitete Materielle.¹ Die Welt ist ihrer Natur nach materiell. Alles, was wir beobachten können, sind Ausdrucksformen der sich bewegenden Materie. Besonders problematisch und rückschrittlich wirkt sich die metaphysische Denkweise der Idealisten in der Politik und im Klassenkampf aus.

Sowohl Kant als auch Hegel berufen sich auf Platons Politeia, das Modell eines ständisch geprägten Staates. Platon entließ die Mehrheit der Bevölkerung, insbesondere die Sklaven, nicht aus der Idee des Staates. Auch Hegel unterwirft die gesamte bürgerliche Gesellschaft seiner Staatsphilosophie. Diese erhebt sich zur angeblichen Weltherrschaft der Vernunft – einer vermeintlich logischen Staatsordnung, in der der Staat nicht für die Bürger existiert, sondern die Bürger für die höchste Idee der Sittlichkeit, deren Krone der Staat darstellt.

Freiheit ist für die Bürger in diesem System nur als staatlich definierte Freiheit denkbar. Sie können sich nicht aus diesem politischen Rahmen befreien und bleiben somit abhängig – gewissermaßen Sklaven des Staates. Der Staat ist nicht nur eine bindende Ordnung, sondern wird zu einer göttlichen Instanz erhoben. Er gilt als höchste Errungenschaft der Weltgeschichte, als Ausdruck des göttlichen Willens in der Welt. Das ist die Quintessenz der Hegelschen Rechtsphilosophie.

.

Hegel und die Illusion der Freiheit – Eine kritische Betrachtung

Hegel preist den Staat als höchste Form der Freiheit, doch ist dies wirklich der Fall? Seine Rechtsphilosophie stützt sich auf eine starre Hierarchie, die den Bürger in die Abhängigkeit des Staates zwingt. Eigentum, Moral und Sittlichkeit formen eine Ordnung, die die bürgerliche Gesellschaft bindet. Ist diese Philosophie ein Fundament der Vernunft oder nur ein Instrument zur Legitimierung bestehender Herrschaftsverhältnisse?

.

Hegels Staatsphilosophie: Freiheit oder Knechtschaft?

Hegel teilt seine Rechtsphilosophie in drei Bereiche ein: das abstrakte Recht als unterste Stufe, gefolgt von der Moralität und schließlich der Sittlichkeit, deren Kern der bürgerliche, systematisch verankerte Staat ist. System und Staat – und dennoch spricht Hegel widersprüchlich von der Philosophie als Wissenschaft der Freiheit. Die Hierarchie ist klar: Einzelne Familie, bürgerliche Gesellschaft, allgemeiner Staat – Einzelnes, Besonderes, Allgemeines.

Für Hegel ist die bürgerliche Gesellschaft ein Produkt des Staates – dieses „wirklichen Gottes“. Die Objektivität dominiert stets über das Individuelle. Das Programm des Idealisten Hegel war es, mit dem Recht auf das Besondere die Pflicht zum Allgemeinen zu verbinden. Er hielt dies für eine vollendete Ordnung, in der mit ihm, wiederum widersinnig, die Weltgeschichte ihr Ende findet. Nach Hegel ist die Weltgeschichte der Fortschritt des Bewusstseins der Freiheit – ein Fortschritt, den wir als notwendige Entwicklung begreifen müssen. Doch dieses Freiheitsbewusstsein vollendet sich für ihn im Staatssystem – ein wahrhaft bürgerliches Denken.

Auch im Rechtswesen zeigt sich dieser Dreiklang: Abstraktes Recht bedeutet das Recht auf Eigentum, eine beschränkte äußere Freiheit. Hier biegt Hegel seine Argumentation staatskonform zurecht: Eigentum gibt Freiheit, aber nur begrenzt. Damit gesteht er ein, dass die bürgerliche Gesellschaft eine Gesellschaft von Eigentümern ist – und dass diese Freiheit nur bedingt existiert. Hegel musste hier zwischen Revolution und Staat wählen – und entschied sich, ohne Zögern, für den Staat. Privateigentum sei ein Muss für das gesellschaftliche Zusammenleben – ein Schlag ins Gesicht für Rousseau, der darin die Wurzel allen Übels sah.

Die Umwandlung von Besitz in Eigentum kann nur durch den Staat erfolgen. Hegel nennt das Recht heilig, während Marx und Engels im Kommunistischen Manifest es entlarven: „Das Recht ist der zum Gesetz erhobene Wille der herrschenden Klasse.“ Für Hegel gilt: *Besitz wird zu Eigentum durch gegenseitige Anerkennung.2

Nach dem Privateigentum folgt die Moralität – auch eine einseitige Freiheit. Der Mensch erfreut sich nun an seiner „schönen“ Innerlichkeit. Die bürgerliche Gesellschaft bleibt in den Augen der Idealisten auf ewig einseitig: Nach dem äußeren Eigentum nun das ebenso einseitige innere Recht. Der Wille des Bürgers ist zunächst frei im Eigentum, dann als moralisches Subjekt, das sich über das Äußere erhebt. Das abstrakte Recht geht in die Moralität über – positiv als Subjekt, negativ als zerbrechliches, eitles Wesen.

Am Ende steht die Sittlichkeit – die Einheit von Familie, Gesellschaft und Staat. In dieser Ordnung verschmelzen subjektiver und allgemeiner Wille. Das war die Hürde, die Marx und Engels meistern mussten, an der jedoch selbst die radikalsten Linkshegelianer, einschließlich Feuerbachs, strauchelten.

Hegel verkündet den preußischen Untertanen voller Enthusiasmus, dass der Mensch alles, was er ist, dem Staat verdankt – dieser sei sein wahres Wesen. Erst im Staat wird der Mensch wirklich vernünftig und frei. Doch ist das wirklich Freiheit oder nur eine geistige Unterwerfung?

Diese Idee führt zu einer gefährlichen Konsequenz: die Rechtfertigung von Herrschaft als höchste Form der Vernunft. Hegel bindet die Freiheit an die Monarchie und bezeichnet den Terror der Französischen Revolution als irrational – ein Affront gegen die Jakobiner, die sich für die Rechte der 99 % einsetzten. Die bürgerliche Freiheit wird unter der Herrschaft von Krone und Kirche geopfert.

Heute sind es nicht mehr Monarchen, sondern die Eliten des Kapitalismus, die mit Hilfe der Medien das System aufrechterhalten. Millionen folgen den inszenierten Narrativen.

.

Demokratie oder verkappte Herrschaft?

Oh, wie ist die deutsche Demokratie verkorkst! Kant selbst bezeichnete die Demokratie als „Unform“. In Deutschland, so der junge Marx, wurde nur nachgedacht, was andere Völker bereits getan hatten. Die Philosophen des Landes waren stets auf Legalität bedacht. Der gute Mensch, so Kant, achtet das Gesetz – doch in Wahrheit ist das Gesetz nur der Wille der Herrschenden.

Während Kant vom „ewigen Frieden“ schwärmt, bleibt die Realität eine andere: Das Recht schützt nicht die Würde des Menschen, sondern dient der Aufrechterhaltung von Macht.

Die Lehren von Marx, Engels, Lenin und Stalin mögen umstritten sein – doch ihre Ideen prägen weiterhin die Wirklichkeit.

- Vergleiche Karl Marx: Das Kapital, Werke, Band 23, Dietz Verlag Berlin, 1960, Seite 27).

- Vergleiche Arno Baruzzi: Hegel, in: Klassiker des politischen Denkens, Beck Verlag, München, 1967, Seite 169).

Dieser Text basiert auf einer Diskussionsvorlage von Heinz Ahlreip. Die Redaktion DerWegzurPartei hat ihn an den aktuellen Sprachgebrauch angepasst sowie flüssig, gegliedert und gut lesbar überarbeitet. Es wurden Verlinkungen einzelner Begriffe vorgenommen und Bilder hinzugefügt. Eine Weiterveröffentlichung des Textes ist gemäß einer Creative Commons 4.0 International Lizenz ausdrücklich erwünscht. (Unter gleichen Bedingungen: unkommerziell, Nennung der verlinkten Quelle (»Der Weg zur Partei«) mit Erscheinungsdatum).

.

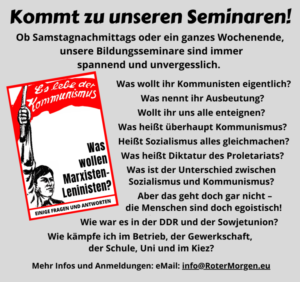

Lest die Klassiker und studiert den Marxismus-Leninismus!

|

|

|

|

|

| bestellen | LESEPROBE | …. | bestellen | LESEPROBE |

.

.

Mehr dazu: Info@RoterMorgen.eu

Mehr dazu: Info@RoterMorgen.eu

Antworten