Heinz Ahlreip – 18. Februar 2025

Ideologie und Klassenkampf: Ein unversöhnlicher Gegensatz

Der Streit zwischen Idealismus und Materialismus ist nicht nur eine Frage der Philosophie, sondern eng mit den sozialen Verhältnissen verbunden. Die Frage, ob der Geist oder die materielle Welt das Wichtigere ist, hat seit Jahrhunderten Denker gespalten und politische Bewegungen beeinflusst. Welche Rolle spielt diese Diskussion im Kampf zwischen den gesellschaftlichen Klassen? Und was bedeutet sie für die Ordnung der Gesellschaft?

Diese Erkenntnis über die enge Verbindung zwischen Idealismus und Kirche geht zurück auf den Arbeiterphilosophen Joseph Dietzgen den Älteren, den Marx und Engels als „unseren Philosophen“ bezeichneten. Lenin bestätigte ihn, indem er in seinem schriftlichen Erbe notierte, dass der Idealismus ein Weg zur Kirche ist.1 Für marxistisch-leninistische Materialisten ist die Religion ein Ausdruck einer falschen Welt, das heißt: Im Kommunismus kann es keine Religion geben.

Fast die gesamte Philosophie der Idealisten, die Kant als eine Wissenschaft über die letzten Ziele des menschlichen Denkens ausrichtete, ist sowohl vom Ansatz als auch von ihrem inneren Inhalt her falsch. In einer Revolution der Arbeiter und Bauern muss eine Aufsichtsstelle besonders auf die Idealisten achten und eingreifen, wenn aus ihren wirren Ideen gefährliche Handlungen gegen den Staat entstehen sollten. Gleiches gilt natürlich für die Geistlichen. Basieren soziale und politische Forderungen auf der Wirklichkeit oder auf reinen Gedanken?

Die Zeit der Bourgeoisie hat nicht nur die Gegensätze zwischen den Klassen vereinfacht, sondern auch gezeigt, dass sich die gesamte Gesellschaft in zwei große Gruppen teilt: die besitzende Klasse, die Produktionsmittel und Lebensmittel kontrolliert, und die besitzlose Klasse. Entsprechend zeigt sich auch eine Trennung in der geistigen Welt:

„Die Frage nach der Stellung des Denkens zur Wirklichkeit, die übrigens auch in der Theologie des Mittelalters eine große Rolle spielte, die Frage: Was war zuerst da, der Geist oder die Natur? – diese Frage spitzte sich, der Kirche gegenüber, dahin zu: Hat Gott die Welt erschaffen, oder ist die Welt schon immer dagewesen? Je nachdem, wie diese Frage beantwortet wurde, teilten sich die Philosophen in zwei große Gruppen. Diejenigen, die den Geist als das Ursprüngliche gegenüber der Natur betrachteten und somit letztlich an eine Art Schöpfung glaubten – und diese Vorstellung ist bei einigen Philosophen, z.B. bei Hegel, noch komplizierter und unwahrscheinlicher als im Christentum –, bildeten die Gruppe der Idealisten. Die anderen, die die Natur als das Ursprüngliche sahen, gehören zu den verschiedenen Richtungen des Materialismus. Etwas anderes als dies bedeuteten die Begriffe Idealismus und Materialismus ursprünglich nicht, und in einem anderen Sinn werden sie hier auch nicht verwendet.“2

Also eine doppelte Trennung, sowohl in der gesellschaftlichen Grundlage als auch in der geistigen Welt. In der Praxis zeigt sich das Hauptproblem: Das Produkt des Arbeiters wird ihm fremd, es gehört ihm nicht, es entwickelt eine eigene Macht über ihn. Der Unternehmer fühlt sich in seinem Streben nach Gewinn wohl, während der Arbeiter im gesamten Prozess arm und ausgebeutet bleibt.

Zudem zeigt sich in der bürgerlichen Ideologie eine sprachliche Verdrehung: Der sogenannte Arbeitgeber ist in Wirklichkeit derjenige, der Arbeit nimmt, während der Arbeitnehmer derjenige ist, der seine Arbeitskraft gibt. Die Arbeit wird für den Arbeiter entfremdend. Wenn er arbeitet, ist er nicht bei sich selbst, und wenn er zu Hause ist, arbeitet er nicht. Die Arbeit bedeutet für ihn den Verlust seiner Selbstverwirklichung.

Hinzu kommt, dass die Dinge des Alltags in der kapitalistischen Gesellschaft nicht einfach nur Dinge bleiben, sondern zu Waren werden, weil sie durch voneinander unabhängige Privatunternehmen produziert werden und auf dem Markt getauscht werden müssen. Da die Produzenten erst durch den Austausch ihrer Produkte in Kontakt treten, werden auch die gesellschaftlichen Eigenschaften ihrer Arbeit erst in diesem Austausch sichtbar.

Es kommt zu einer Verdrehung: Die Menschen, die Waren produzieren und handeln, behandeln sich gegenseitig wie Dinge, während Verhältnisse zwischen Dingen den Anschein erwecken, als wären sie gesellschaftliche Beziehungen.

„Das Rätselhafte an der Warenform besteht also darin, dass sie den Menschen die gesellschaftlichen Eigenschaften ihrer eigenen Arbeit als materielle Eigenschaften der Produkte selbst zurückspiegelt. Daher erscheint auch das gesellschaftliche Verhältnis der Produzenten zur Gesamtarbeit als ein unabhängig von ihnen existierendes Verhältnis von Dingen. Durch diese Verwechslung werden die Arbeitsprodukte zu Waren, sinnlich wahrnehmbaren, aber gleichzeitig gesellschaftlichen Objekten.“3

In seiner Philosophie der Weltgeschichte erklärt Hegel, dass der Weltgeist eine List anwendet, die er als „List der Vernunft“ bezeichnet. Die einzelnen Menschen sind in ihrem alltäglichen Leben gefangen und handeln innerhalb der ihnen vertrauten Muster. Stalin beschreibt in seiner 1938 erstmals veröffentlichten Studie zur Geschichte der KPdSU (B), „Kurzer Lehrgang“, mehrere Beispiele für die Doppelwirkung des menschlichen Geistes: einerseits den bewusst wahrgenommenen Alltag und andererseits die unbewussten, oft weitreichenden Folgen menschlichen Handelns.

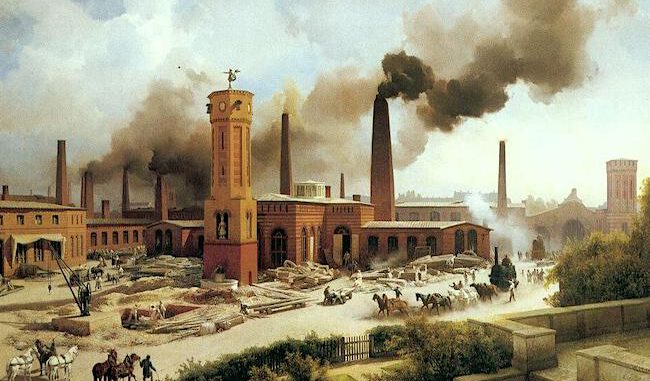

Wenn Menschen beispielsweise Produktionsmittel verbessern, denken sie nicht darüber nach, welche gesellschaftlichen Konsequenzen dies nach sich ziehen könnte. Sie konzentrieren sich auf ihre unmittelbaren Bedürfnisse und Vorteile. Ein anschauliches Beispiel ist die Bourgeoisie des späten 18. Jahrhunderts. Als sie um 1770 innerhalb des Feudalsystems die Dampfmaschinen einführte, war ihr nicht bewusst, dass dies eine tiefgreifende gesellschaftliche Umwälzung, ja eine Revolution, auslösen würde. Ihr Fokus lag allein auf dem Profit.

Stalin nennt neben diesem Beispiel zwei weitere: Eines stammt aus der Urgesellschaft und bezieht sich auf den Übergang von Stein- zu Metallwerkzeugen. Das andere entstammt der russischen Geschichte: Als russische Kapitalisten zusammen mit ausländischen Investoren die industrielle Massenproduktion einführten, dachten sie nicht darüber nach, welche gesellschaftlichen Veränderungen dies bewirken könnte. Sie ahnten nicht, dass dieser Fortschritt im Bereich der Produktionsmittel eine mächtige und selbstbewusste Arbeiterklasse hervorbringen würde.

Friedrich Engels hatte bereits 1876 in seiner unvollendeten Studie „Der Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen“ eine ähnliche Beobachtung gemacht. Er schrieb:

„Die Sozialwissenschaft der Bourgeoisie, die klassische politische Ökonomie, beschäftigt sich vorwiegend nur mit den unmittelbar beabsichtigten gesellschaftlichen Wirkungen der auf Produktion und Austausch gerichteten menschlichen Handlungen. Dies entspricht ganz der gesellschaftlichen Organisation, deren theoretischer Ausdruck sie ist. Wo einzelne Kapitalisten um des unmittelbaren Profits willen produzieren und austauschen, können in erster Linie nur die nächsten, unmittelbarsten Resultate in Betracht kommen. Wenn der einzelne Fabrikant oder Kaufmann die fabrizierte oder eingekaufte Ware nur mit dem üblichen Profitchen verkauft, so ist er zufrieden, und es kümmert ihn nicht, was nachher aus der Ware und deren Käufer wird.

Ebenso verhält es sich mit den natürlichen Folgen dieser Handlungen. Die spanischen Pflanzer auf Kuba etwa rodeten Wälder, um in der Asche genug Dünger für eine Generation ertragreicher Kaffeebäume zu finden. Sie dachten nicht daran, dass die tropischen Regenfälle später die schutzlose Erde fortschwemmen und nur nackten Fels zurücklassen würden.

Sowohl in der Natur als auch in der Gesellschaft interessiert in der heutigen Produktionsweise nur der unmittelbare Erfolg. Erst im Nachhinein erkennt man oft, dass die langfristigen Folgen völlig anders, ja sogar gegensätzlich sein können. So führt etwa das Streben nach Gewinn dazu, dass das ursprünglich auf eigener Arbeit basierende Privateigentum letztlich zur Besitzlosigkeit der Arbeiter führt, während sich aller Reichtum zunehmend in den Händen weniger Nichtarbeiter konzentriert.“

Hier bricht Engels‘ Manuskript ab.4

- Lenin: Aus dem philosophischen Nachlass, Dietz Verlag Berlin, 1949,289).

- Vergleiche Friedrich Engels: Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie, Werke, Band 25, Dietz Verlag Berlin, 1960, Seite 275).

- Karl Marx: Das Kapital, Werke, Band 23, Dietz Verlag Berlin, 1960, Seite 86)

- Friederich Engels: Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen, Werke, Band 20, Dietz Verlag Berlin, 1960, Seite 455).

.

Über den Autor:

Heinz Ahlreip, geb. am 28. Februar 1952 in Hildesheim. Von 1975 bis 1983 Studium in den Fächern Philosophie und Politik an der Leibniz Universität Hannover, Magisterabschluss mit der Arbeit »Die Dialektik der absoluten Freiheit in Hegels Phänomenologie des Geistes«. Forschungschwerpunkte: Französische Aufklärung, Jakobinismus, Französische Revolution, die politische Philosophie Kants und Hegels, Befreiungskriege gegen Napoleon, Marxismus-Leninismus, Oktoberrevolution, die Kontroverse Stalin – Trotzki über den Aufbau des Sozialismus in der UdSSR, die Epoche Stalins, insbesondere Stachanowbewegung und Moskauer Prozesse. Ahlreip arbeitete als Lagerarbeiter u. a. bei Continental in Hannover und bis zum Rentenbeginn als Gärtner für Museumsstätten und Friedhöfe.

.

Lest die Klassiker und studiert den Marxismus-Leninismus!

|

|

|

|

|

| bestellen | LESEPROBE | …. | bestellen | LESEPROBE |

.

.

Mehr dazu: Info@RoterMorgen.eu

Mehr dazu: Info@RoterMorgen.eu

Antworten